コピーライター 橋本繁美氏の寄稿記事。

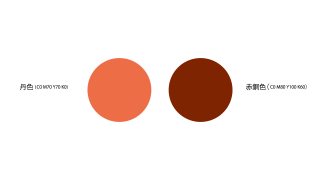

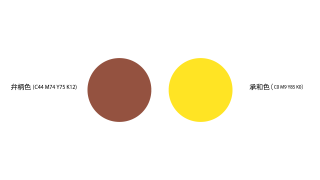

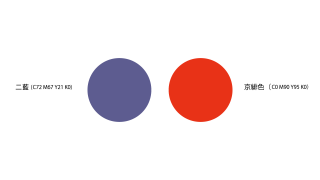

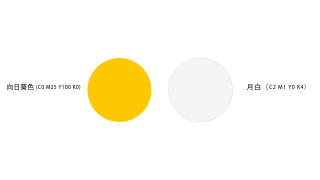

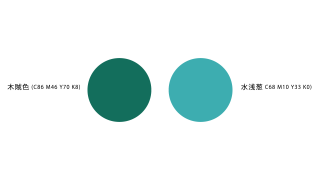

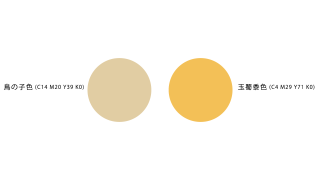

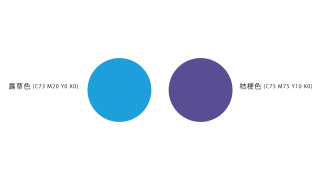

「鶯色(うぐいすいろ)」「東雲色(しののめいろ)」「萌葱色(もえぎいろ)」「茜色(あかねいろ)」「利休鼠(りきゅうねずみ)」など、字面を眺めているだけ美しい響きと趣を感じさせてくれる日本の伝統色。色に抱くイメージは人それぞれ異なると思うが、こうした和の色を目にすると、どこか懐かしく安心感を憶えるのは、きっと日本人のDNAに和の色が刻みこまれているからだろう。私たち日本人が古より、季節の移り変わりを空や植物から感じ取り、自然とともに生きてきたことが感じとれる。四季の豊かさ、それを愛でてきた日本人の心が見える、そんな和の色をシリーズで紹介。