コピーライター 橋本繁美氏による寄稿記事です。

京を歩く

京を歩く 寄稿144(終) 哲学の道を歩く/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀「哲学の道」とは、京都帝国大学の西田幾多郎(きたろう)、河上肇(はじめ)、田辺元(はじめ)らの哲学者が琵琶湖疎水に沿う小道を散策したことで呼ばれるようになった。春は桜、秋は紅葉、もちろん夏も冬も心落ち着く散策路で...

日本の色を愉しむ

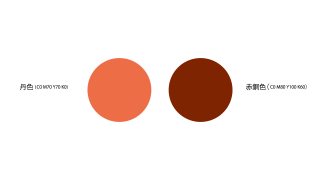

日本の色を愉しむ 丹色(にいろ)/赤銅色(しゃくどういろ)

寄稿者:橋本繁美丹色(にいろ)やや黄みを帯びた赤色。「丹(に・たん)」はもともと「赤い土」という意味で、幅広い赤をさす。赤はもともと「魔除け祈願」の色とされ、神社の鳥居や社殿にも丹色が使われ、梁は丹塗り(にぬり)のものが多く、古い時代から人...

京を歩く

京を歩く 寄稿143 十条東寺でとどめさす/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀京の東西の通り名を歌った『丸竹夷』。実際、東寺は平安京の九条大路にあたる九条通大宮にある。かつては都の正門であった羅城門がもう少し西に行ったところに建っていた。いまは公園のなかにその跡をとどめている。北の大極殿の...

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ 蘇芳(すおう)/紫苑色(しおんいろ)

寄稿者:橋本繁美蘇芳(すおう)蘇芳とは、黒みを帯びた赤色のこと。「蘇方色」「蘇枋色」とも呼ばれる。蘇芳とは染料となる植物の名前で、インド、ビルマ、マレー半島に生育する熱帯地方原産のマメ科の落葉小高木。その樹木の芯には赤色の色素が含まれており...

京を歩く

京を歩く 寄稿142 塩小路通と木津屋橋通/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀塩小路通といえば、京都駅北口を出た最初の東西道路。目のまえにはローソクタワー(京都タワー)が今やランドマークになっている。かつては近鉄百貨店(旧丸物百貨店)で賑わったところあたり。ホテルグランヴィア京都、京都中央...

日本の色を愉しむ

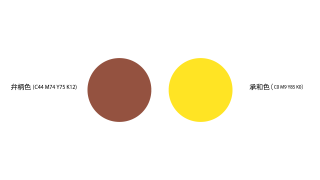

日本の色を愉しむ 弁柄色(べんがらいろ)/承和色(そがいろ)

寄稿者:橋本繁美弁柄色(べんがらいろ)暗い赤みの茶色。紅殻、紅柄とも表記される。弁柄は土のなかで酸化した鉄分を主成分とした赤色顔料。日本での歴史は「朱」と同じくらい古く、旧石器時代の遺跡から出土した土器の彩色に用いられている。インド東部のベ...

京を歩く

京を歩く 寄稿141 平安京の七条大路/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀七条通といえば、東大路通(東山七条)の真言宗智山派総本山智積院から始まる。近くには京女(京都女子学園)があり、同級生も通っていた関係で「おんな坂」として覚えた記憶がある。そして、国博(京都国立博物館)や三十三間堂...

日本の色を愉しむ

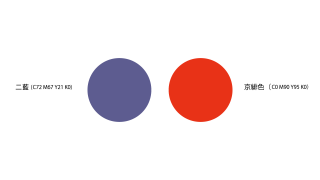

日本の色を愉しむ 二藍(ふたあい)/京緋色(きょうひいろ)

寄稿者:橋本繁美二藍(ふたあい)藍の上に紅花を染め重ねた明るく渋い青紫色のこと。二藍は一色の名前でなく、古くは紅のことを「紅藍(くれない)と表記し、青みの二藍から紅に近い二藍まで幅広い色がある。年齢を重ねるほど、青みの濃い二藍を選び、若い人...

京を歩く

京を歩く 寄稿140 花屋が見当たらない花屋町通/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀西本願寺の北側に通る花屋町通。堀川通を東に渡り、東本願寺までは花屋町通と旧花屋町通の二つに分かれる。両通りとも仏事に必要なものならなんでも揃う仏具屋町といえる。寛永14年(1637)の『洛中図絵』にはすでに「花屋...

日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ 女郎花色(おみなえしいろ)/海松茶(みるちゃ)

寄稿者:橋本繁美女郎花色(おみなえしいろ)秋の七草のひとつに数えられる女郎花の花のように、明るい緑みの黄色。また襲の色目に「女郎花」がある。女郎花は「思い出草」ともいわれ、万葉の時代から多くの歌に詠まれている。「女郎(じょろ)」が令夫人の敬...