京を歩く

京を歩く 寄稿139 東西の本願寺をつなぐ六条通/ 京を歩く

寄稿者:橋本繁美 編集:枡儀一条 戻橋(もどりばし)二条 生薬屋(きぐすりや)三条 みやす針(みやすはり)四条 芝居(しばい)五条 橋弁慶(はしべんけい)六条 本願寺(ほんがんじ)こんな京の数え唄があるように、六条通は東西の本願寺を結ぶ通り...

京を歩く

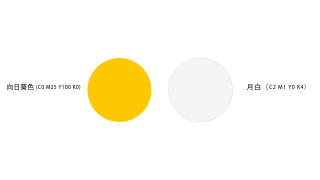

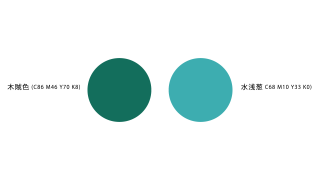

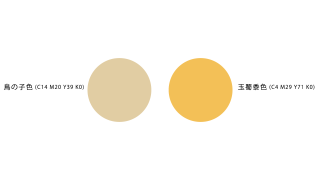

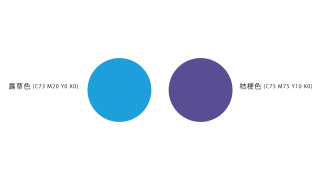

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ