京の旬感

京の旬感 寄稿60 東寺五重塔・大雪のためフライトできず

寄稿者:橋本繁美東寺五重塔京都のシンボルといえる東寺の五重塔。平安京を偲ばせる堂塔でもあり、その高さは約55メートル。京の木造建築物ではいちばん高いといわれる。北大路通辺りと洛南を比べると55メートルも高く、洛北の人たちは東寺の五重塔のてっ...

京の旬感

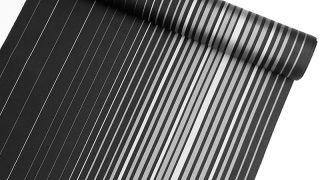

京の旬感  男と着物 - 回想録 -

男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし

旧暦のある暮らし  京の旬感

京の旬感  男と着物 - 回想録 -

男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし

旧暦のある暮らし  旧暦のある暮らし

旧暦のある暮らし  寄稿記事-ことばの遊園地-

寄稿記事-ことばの遊園地-  男と着物 - 回想録 -

男と着物 - 回想録 -  旧暦のある暮らし

旧暦のある暮らし