京を歩く

京を歩く 寄稿124 偉人たちがいた高辻通 / 京を歩く

寄稿者:橋本繁美東は鴨川の西から西は梅津まで続く高辻通。昔の資料によると、堀川通の東、醒ケ井あたりが高地のため、高辻通と呼ばれたというらしい。そこには、高辻通の寺町から烏丸間は昭和の初期までは箪笥、鏡台、調度品、漆器などの家具屋街だったが、...

京を歩く

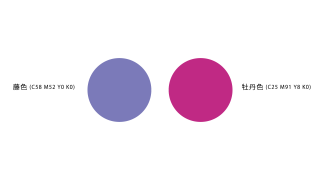

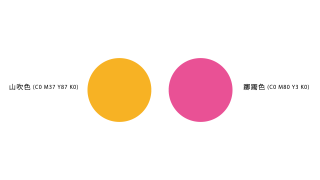

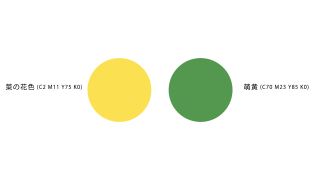

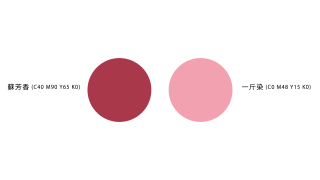

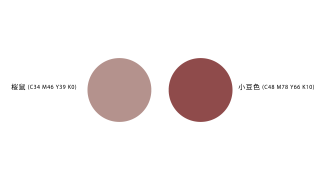

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  京を歩く

京を歩く  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  寄稿記事-ことばの遊園地-

寄稿記事-ことばの遊園地-  京を歩く

京を歩く  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ  日本の色を愉しむ

日本の色を愉しむ